#019『農地転用の基礎知識』

土地活用で成功する!農地転用許可の基礎知識と手続きの流れ

目次

「ご両親から実家の土地を相続したものの、広大な畑で使い道に困っている」「所有している農地を駐車場や宅地として活用したい」──そんなお悩みをお持ちではありませんか?

福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。

農地法では、農地を農地以外の目的で利用する際、都道府県知事の許可が必要となります。これを「農地転用許可」といいます。無許可で転用した場合、法律違反(違反転用)となり厳しい罰則が科されるため注意が必要です。

今回は、この農地転用許可制度について、基本的な仕組みや手続きの流れから、専門家である行政書士に依頼するメリットまでわかりやすく解説していきます。

なぜ農地転用許可が必要なのか?

そもそもなぜ農地転用許可というものが必要なのでしょうか。

ご承知の通り、農業は国としての根幹に関わる産業です。農地転用許可制度は、日本の食料自給率を維持し、優良な農地を保全するために設けられています。もし自由に農地を転用できてしまえば、将来的に食料生産の基盤が失われるリスクがあるからです。

農地転用には、以下のようなケースが含まれます。

- 住宅、店舗、駐車場、資材置き場、工場などの建物を建てる場合

- 砂利や土砂の埋め立てを行う場合

- 太陽光発電設備を設置する場合(一時的な利用であっても対象となります)

「自分の土地なのだから自由に活用したい」という気持ちは当然ですが、社会全体での食料供給の安定化という観点から、この許可制度の理解は非常に重要です。

農地転用許可の種類と要件

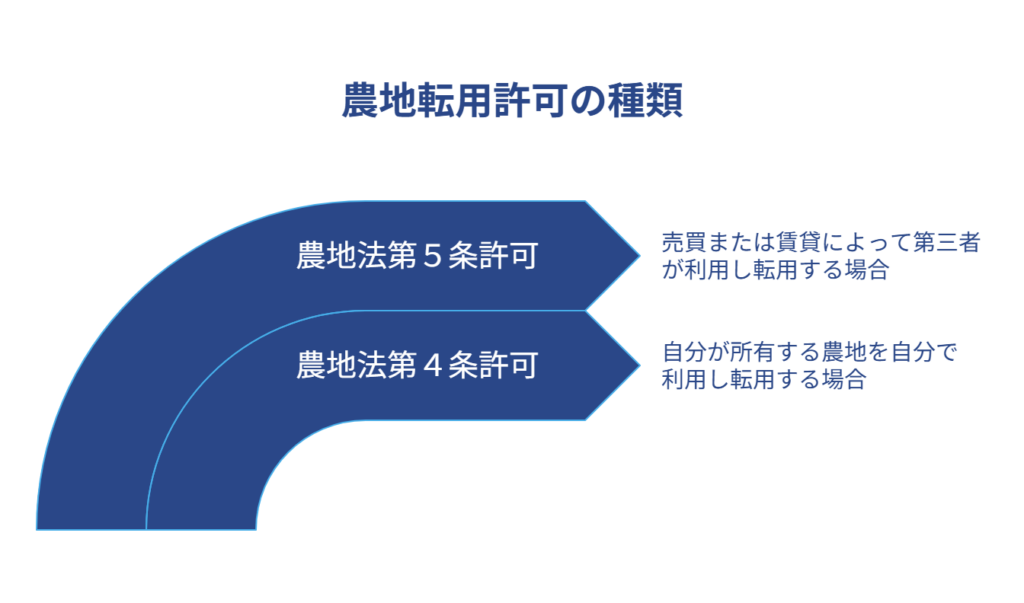

農地転用許可は、転用する農地の場所や目的によって、以下の2つに分かれます。

|

1. 農地法第4条許可(自分の農地を転用する場合) 自分が所有する農地を、農地以外の目的で利用する場合に必要となる許可

2. 農地法第5条許可(農地を売買・賃貸して転用する場合) 農地を売買したり、貸し借りしたりして、その農地を農地以外の目的で利用する場合に必要となる許可

|

我々、士業や不動産業界などでも、「4条許可が必要」、「5条許可を取った」など、日常的に使います。

これらの許可を得るためには、以下の「立地基準」と「一般基準」という2つの要件を満たさなければなりません。

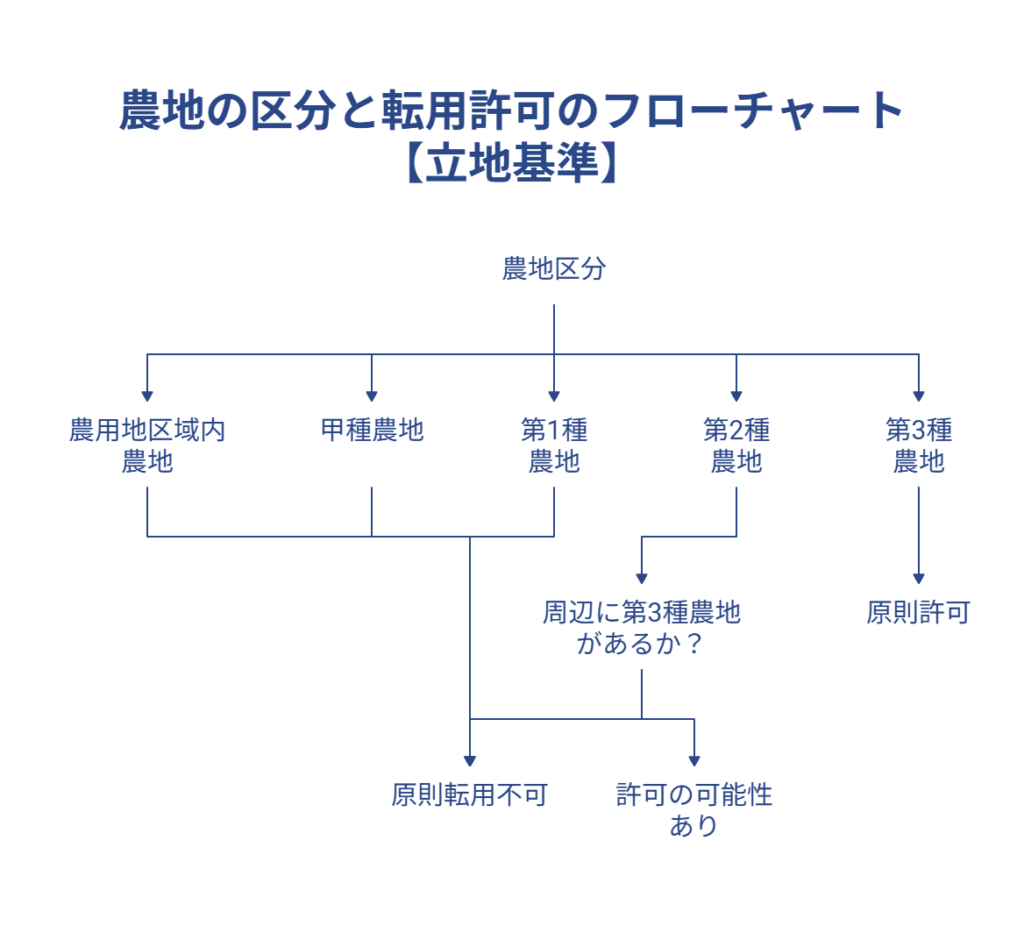

立地基準(転用する農地の区分)

農地は、その立地条件や周囲の状況によって以下の5つに区分され、それぞれ転用の許可の難易度が異なります。

|

|

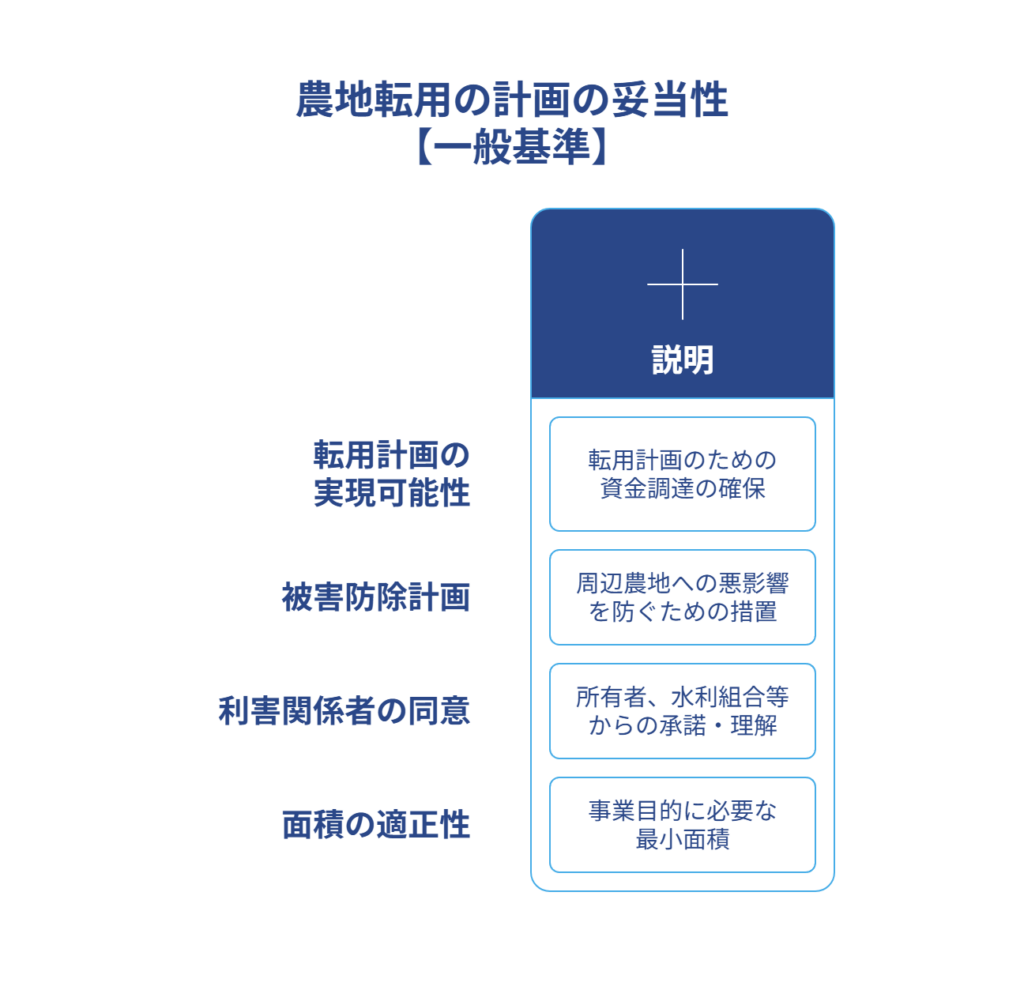

一般基準(転用計画の妥当性)

立地基準を満たした上で、転用計画そのものが以下の基準を満たしている必要があります。

|

|

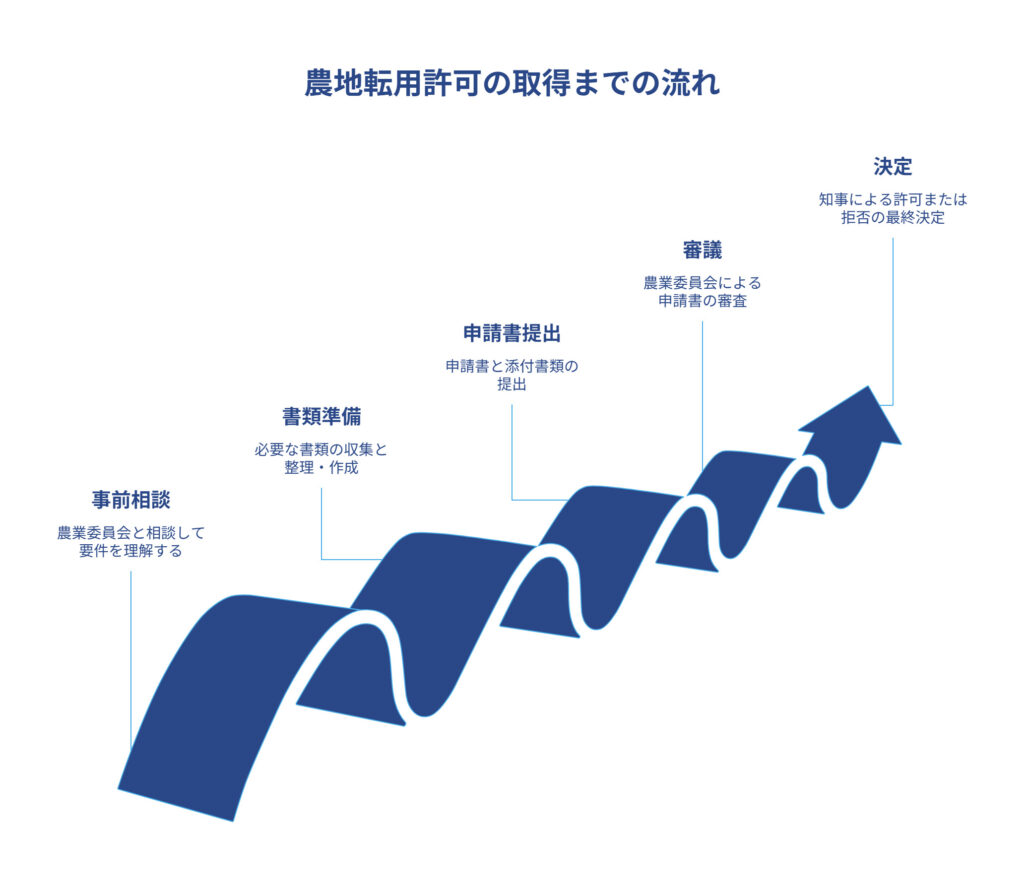

農地転用許可の手続きの流れ

農地転用許可申請は、一般的に以下のような流れで進みます。

なお、行政書士事務所に依頼した場合は、以下の全てを代わりに対応します。

|

【STEP 1】事前の相談・情報収集 まずは、転用を希望する農地のある市町村の農業委員会に相談します。農地の区分や、必要な書類、手続きのスケジュールなどを確認します。

【STEP 2】必要書類の準備 申請には、事業計画書、資金証明書、登記事項証明書、公図、土地利用計画図など、多数の書類が必要です。これらすべてを正確に用意することが、許可を得るための第一歩です。

【STEP 3】申請書の提出 準備した書類を、農業委員会事務局に提出します。

【STEP 4】農業委員会の審議 提出された申請書は、農業委員会で審査されます。必要に応じて、現地調査が行われたり、申請者への聞き取りが行われたりすることもあります。

【STEP 5】許可・不許可の決定 審査結果は、最終的に申請先の都道府県知事によって決定されます。許可された場合、転用事業に着手できるようになります。

|

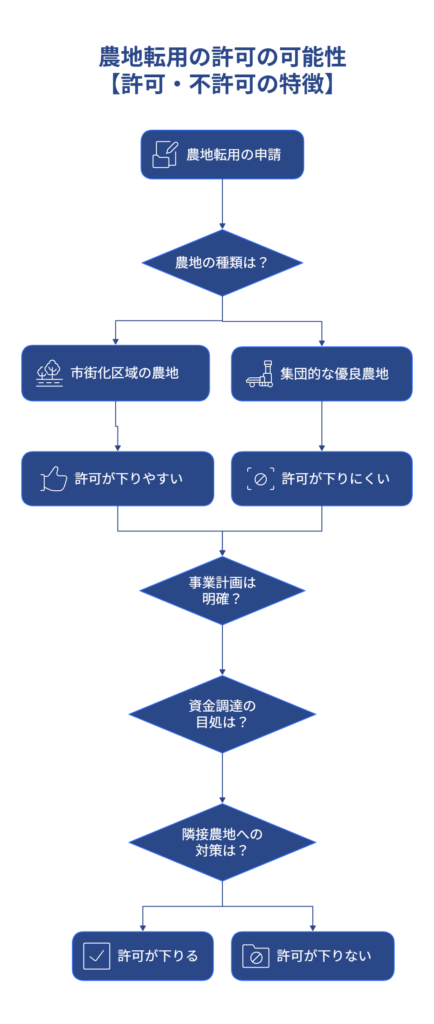

許可が下りるケースと下りないケースの具体例

【許可が下りやすいケース】

|

|

【許可が下りにくいケース】

|

|

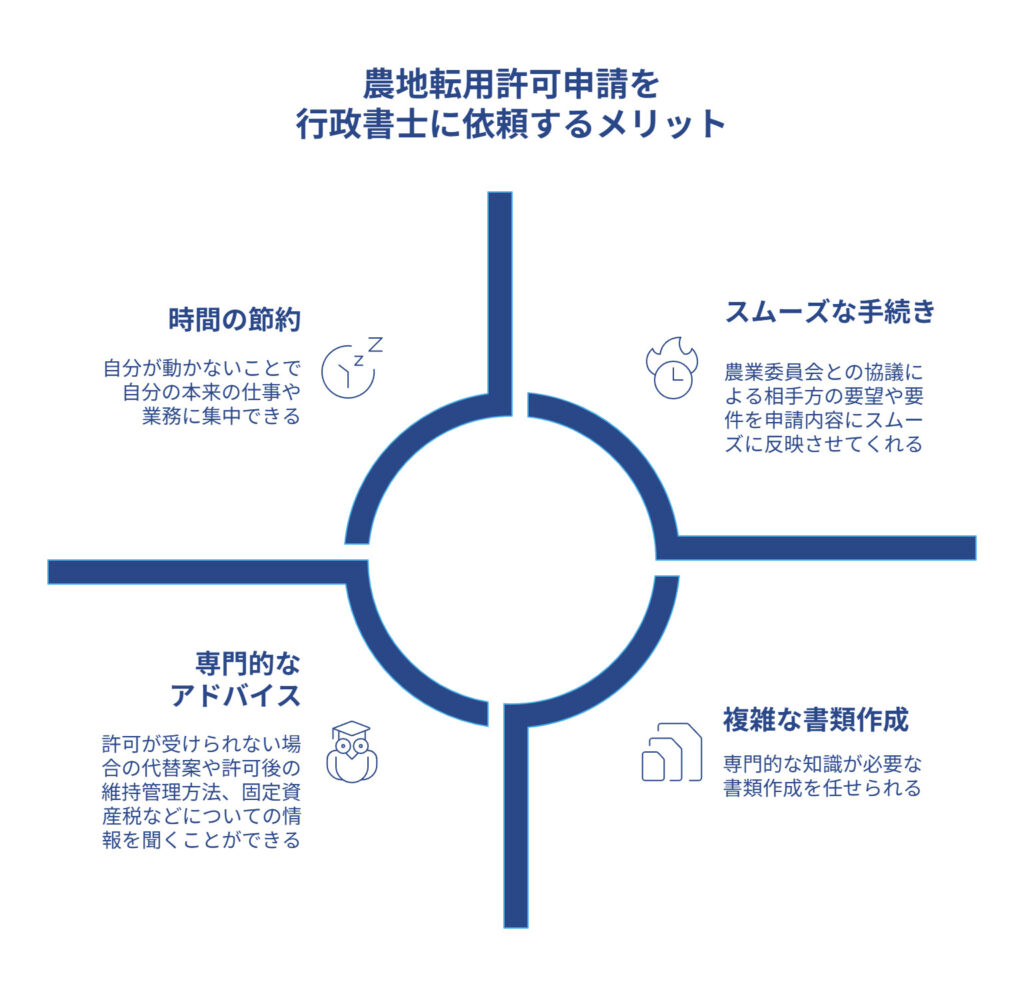

農地転用許可申請を行政書士に依頼するメリット

農地転用許可申請は、非常に複雑で専門的な知識が求められます。ご自身で手続きを進めることも可能ですが、行政書士への依頼をおすすめします。

依頼のメリット

|

1. 複雑な書類作成と収集が必要 申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が滞ってしまいます。行政書士は、これらの書類を正確かつ迅速に作成・収集します。また、農地転用許可申請には、図面が必須です。単に建物図面だけではなく、農地転用許可に特化した項目(排水計画、雨水の流れなど)も図面に盛り込む必要があります。

2. スムーズな手続きで時間を節約できる 行政書士は、農業委員会や関係機関とのやり取りに慣れており、手続きをスムーズに進めることができます。申請においては、農業委員会が求める事項を正確に書面や図面に落とし込む必要があります。業務を依頼することで、依頼者は本業に集中できるため、時間と労力を大幅に節約できます。

3. 専門的な視点からのアドバイスをもらえる 転用を希望する土地の立地条件や、計画内容に応じて、許可を得るための最適な方法を提案します。許可の可能性が低い場合は、代替案や対策を助言します。

4. 許可の可能性が高くなる 不備のない完璧な申請書を作成することで、不許可リスクを最小限に抑え、許可の可能性を最大限に高めます。

|

まとめ

農地転用は、遊休農地を有効活用し、新たな収益を生み出すための有効な手段です。しかし、その手続きは専門性が高く、専門家である行政書士のサポートは不可欠です。

もし農地の活用でお困りでしたら、LEGAL BASE行政書士事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な解決策を提案させていただきます。農地転用についての詳細は、下記ページからご確認ください。

農地転用許可申請 /LEGAL BASE行政書士事務所

https://www.office-legal-base.jp/price/conversion-of-agricultural-land/

ご相談は初回無料。お気軽にお問い合わせください。

LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を

https://www.office-legal-base.jp/

Open base|note