#017『公正証書遺言のデジタル化』

公正証書遺言のメリットデメリットと2025年10月から始まるデジタル化について

目次

福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。

遺言書を作成する際、「自筆証書遺言」と対をなして知られているのが「公正証書遺言」です。しかし、手続きが難しそう、費用がかかりそう、といった理由で作成をためらっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、公正証書遺言の基本的な内容から、作成する上でのメリット・デメリット、さらに2025年10月1日から始まる最新のデジタル化についてまで解説します。ご家族のため、そしてご自身の最期の意思を確実に伝えるために、ぜひ参考にしてください。

そもそも公正証書遺言ってどんなもの?

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言をしたい方(遺言者)の意思を聞き取って作成する公的な書類です。遺言者が口頭で伝えた内容を、公証人が法律に沿って正確な文章にまとめ、作成します。この手続きは公証役場で行われ、原本は役場で厳重に保管されます。

自分で書く「自筆証書遺言」と違い、形式の不備で遺言が無効になる心配がほとんどないのが、公正証書遺言の大きな特徴です。

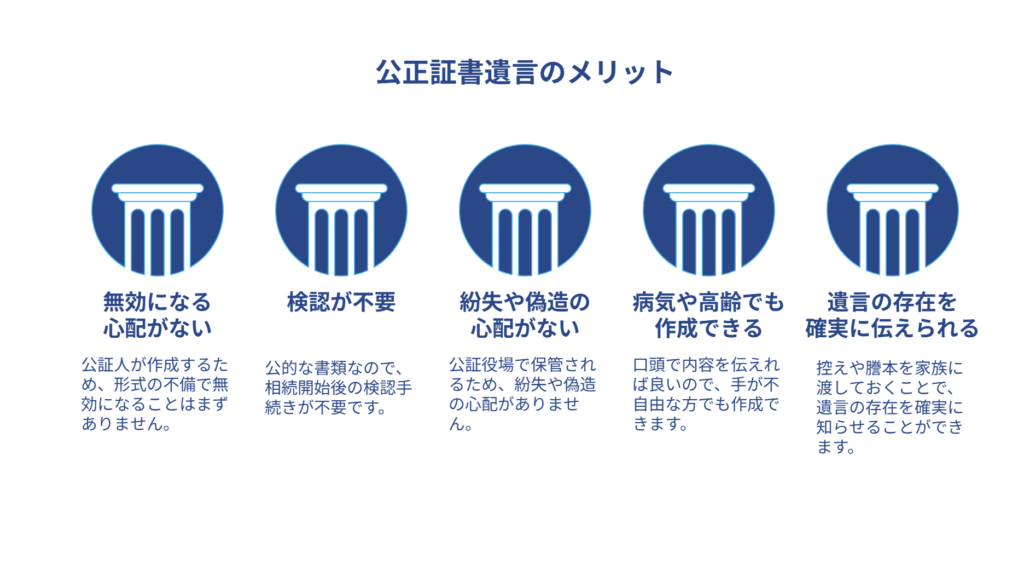

公正証書遺言の5つのメリット

公正証書遺言が選ばれるのには、きちんとした理由があります。主なメリットを5つ見ていきましょう。

|

1.無効になる心配がほぼない

2.相続開始後の「検認」が不要

3.紛失や偽造の心配がない

4.病気や高齢でも作成できる

5.遺言の存在を確実に伝えられる |

公正証書遺言のデメリットと費用

メリットの多い公正証書遺言ですが、デメリットも知っておきましょう。

|

1.費用がかかる

2.遺言の内容を第三者が知る |

公正証書遺言の作成手続きの流れ

公正証書遺言を作成する際は、ご自身で行うこともできますが、専門家(行政書士や弁護士など)にサポートを依頼することも可能です。ここでは、専門家が間に入った場合の手続きの流れを解説します。

|

1.遺言内容の決定と必要書類の確認

2.必要書類の収集

3.証人の手配

4.公証人との調整・打ち合わせ

5.公正証書遺言の作成

|

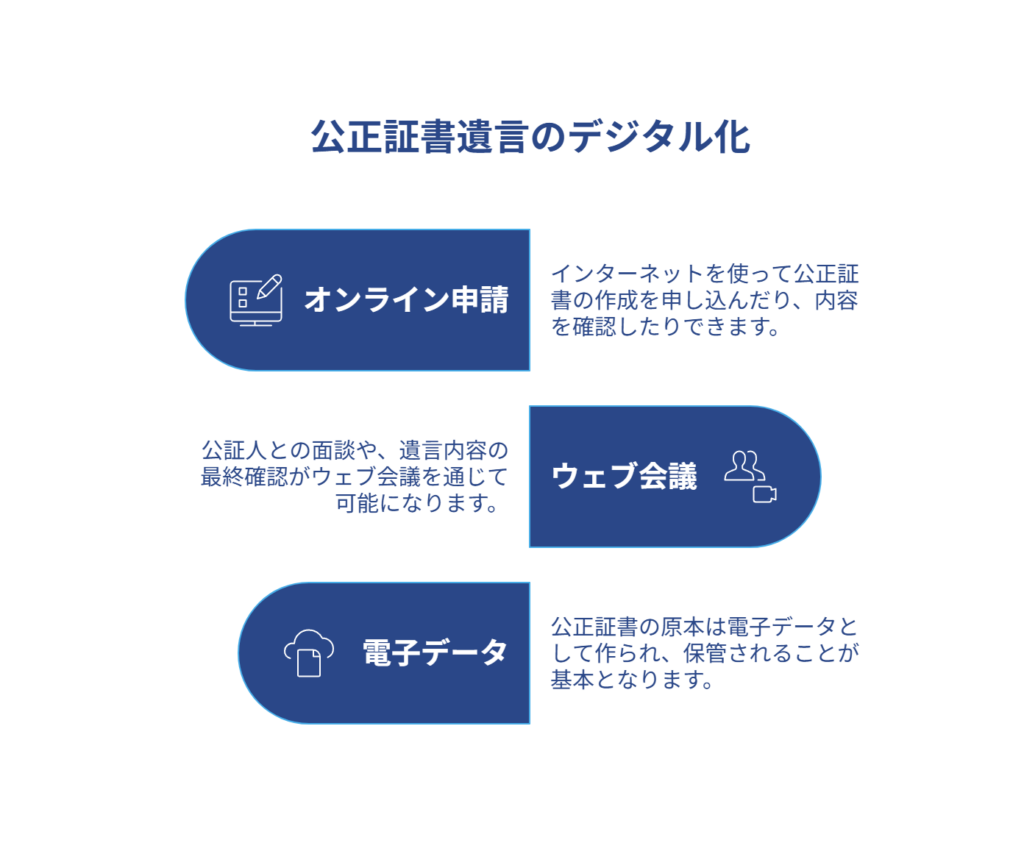

2025年10月から始まる「公正証書遺言のデジタル化」

これまで公証役場へ出向いて書面で手続きをするのが原則だった公正証書遺言の作成が、2025年を目処に大きく変わります。法務省の法改正により、10月1日から以下の点がデジタル化される予定です。

公正証書遺言のデジタル化の内容

|

1.オンラインでの申請や内容確認 2.ウェブ会議システムの活用 3.電子データでの保管と交付 |

このデジタル化によって、公正証書遺言はさらに利用しやすくなり、多くの方が確実に自分の意思を残せるようになるでしょう。

まとめ

公正証書遺言は、費用や手間はかかりますが、その安全性と確実性は他の遺言方式をはるかに上回ります。特に、財産が多い方や、家族間のトラブルが心配な方には、公正証書遺言の高い信頼性が大きな助けとなります。

複雑な手続きや書類収集に不安がある場合は、専門家への依頼を検討してみるのも良いでしょう。大切なご家族のため、そしてご自身の思いを確実に伝えるために、この機会に公正証書遺言の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

LEGAL BASE行政書士事務所では、福岡県を始め九州・山口の個人の資産対策(パーソナル法務)に力を入れておりますので、今後のことをお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を

https://www.office-legal-base.jp/

Open base|note