#012『暗号資産と相続』

【相続専門家が解説】暗号資産の相続は待ったなし!放置で資産が塩漬けになるリスクと今すぐできる5つの対策

目次

福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。

近年、暗号資産(仮想通貨)は新たな投資先として急速に市場を拡大し、多くの人が保有する時代になりました。しかし、その新しい性質ゆえに、相続の場面で大きな問題が噴出しています。ご自身やご家族が保有する暗号資産が、いざという時に誰にも引き継がれず、電子の海に永久に失われてしまう「塩漬け」状態になるリスクは、決して他人事ではありません。

本記事では、法的専門家の立場から、暗号資産の相続がなぜ難しいのか、法的にどう扱われるのかを整理し、今日から始められる具体的な対策までを詳しく解説します。

暗号資産は相続財産になるのか?法律上の位置づけ

まず、最も基本的な疑問からお答えします。暗号資産は相続財産に含まれるのでしょうか。

結論から言えば、暗号資産は法的に「財産的価値のあるもの」と見なされ、預貯金や不動産と同様に相続の対象となります。

民法上、相続財産は「被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務」と定められています(民法第896条)。

暗号資産は、日本円やドルなどに換金できる財産的価値を持ち、保有者に帰属する権利であることから、当然これに含まれます。過去の裁判例や国税庁の見解でも、暗号資産が相続財産であることが明確に示されています。

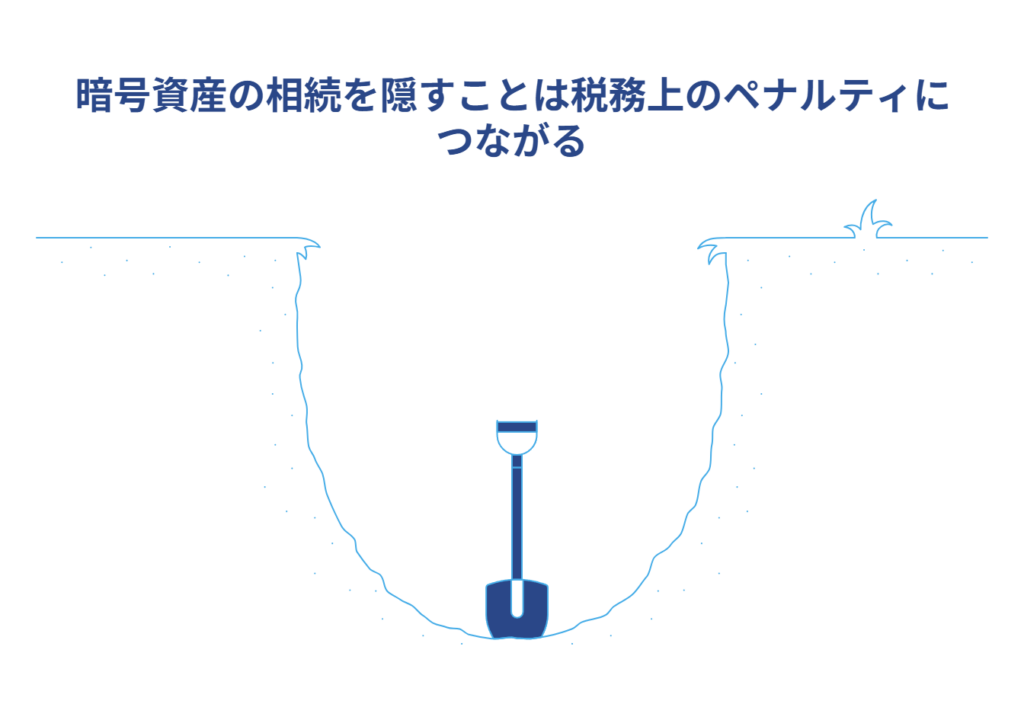

したがって、「誰にも言わなければバレないだろう」と考えるのは極めて危険です。税務調査で発覚した場合、追徴課税などの重いペナルティが課される可能性があります。

なぜ難しい?暗号資産の相続が抱える3つの大きな壁

では、なぜ暗号資産の相続はこれほどまでに問題視されるのでしょうか。それには、他の財産にはない、暗号資産特有の3つの大きな壁が存在します。

壁1:存在の把握が極めて困難

預貯金であれば金融機関の通帳やキャッシュカード、不動産であれば権利証や固定資産税の納税通知書が、その存在を示す手がかりとなります。しかし、暗号資産は物理的な実体を持ちません。

- 取引所の口座情報が不明: 故人がどの暗号資産取引所(Coincheck, bitFlyer, GMOコインなど)を利用していたのか、家族が全く知らないケースが非常に多いです。スマートフォンのアプリやPCのブックマーク、取引所からのメールなどが数少ない手がかりですが、それすら見つけられないことも珍しくありません。

- 個人ウォレットの存在: 取引所ではなく、個人のウォレット(MetaMask, Ledger Nanoなど)で管理している場合、その存在を第三者が知ることはほぼ不可能です。

これらの情報を故人が誰にも伝えていなければ、ご遺族が資産の全容を把握することは極めて困難になります。

壁2:アクセスできなければ価値はゼロ(秘密鍵の壁)

暗号資産の相続における最大の障壁が、この「アクセスの問題」です。暗号資産を引き出すためには、以下の情報が不可欠です。

- 取引所の場合: ログインID、パスワード、二段階認証の設定情報

- 個人ウォレットの場合: 秘密鍵(Private Key)やリカバリーフレーズ(シードフレーズ)

特に、個人ウォレットを管理する「秘密鍵」や「リカバリーフレーズ」は、そのウォレットの資産にアクセスするための唯一のマスターキーです。これを紛失すれば、たとえご遺族であっても、資産を動かすことは永久にできなくなります。これは、金庫の場所はわかっているのに、その鍵も暗証番号も永遠に失われた状態と同じです。事実上、資産価値はゼロになってしまいます。

なお、取引所については、相続手続の窓口が準備されているはずなので、パスワードなどが分からずとも手続は、払い戻しの手続は可能です。

壁3:価格変動リスクと評価の難しさ

暗号資産は、ご存知の通り価格変動(ボラティリティ)が非常に激しい資産です。これが相続手続きにおいて、2つの問題を引き起こします。

- 遺産分割時のトラブル: 相続開始時(亡くなった日)と、遺産分割協議がまとまる時とで、暗号資産の価値が数倍、あるいは数分の一になっている可能性があります。相続人間で「どの時点の価格で分けるのか」という点で揉める原因になり得ます。

- 相続税評価の複雑さ: 相続税を計算する際の暗号資産の評価額は、原則として「相続開始日(亡くなった日)の最終価格」で評価することとされています。しかし、これは国税庁が公表している指針であり、利用していた暗号資産交換業者が公表する価格を参考にします。もし複数の取引所で価格が異なる場合や、個人間取引の場合は、評価方法がさらに複雑になります。

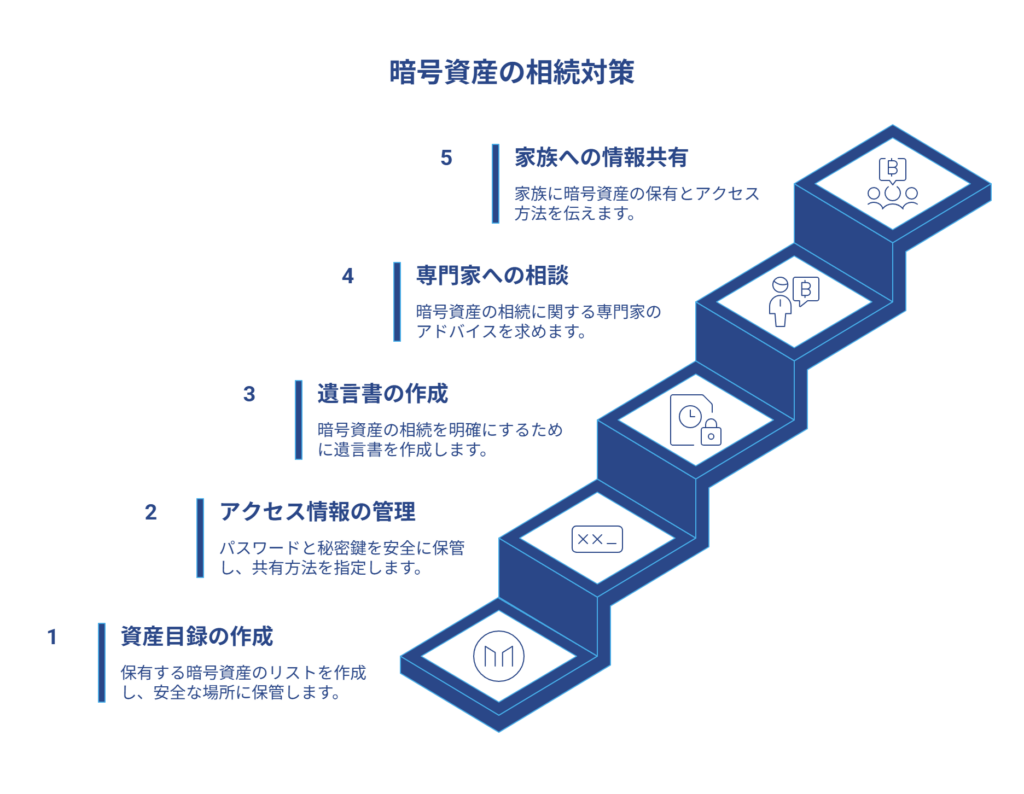

今すぐできる!暗号資産の相続対策5選

では、大切な資産を確実に次世代へ引き継ぐために、私たちは何をすべきなのでしょうか。法的専門家として推奨する、今すぐ着手すべき5つの対策をご紹介します。

対策1:財産目録(資産リスト)の作成と保管

まず、ご自身が保有する暗号資産の情報をリストアップし、書面に残しましょう。これは基本的な方法ですがとても有効です。

記載すべき項目

|

- 保管方法: 紙に印刷し、エンディングノートや他の重要書類と一緒に、信頼できる家族がわかる場所に保管します。大事な資産へのアクセス情報ですので紛失や盗難などには十分注意してください。

対策2:アクセス情報の安全な管理と共有方法の指定

ログインパスワードや秘密鍵、リカバリーフレーズといった最重要情報は、財産目録とは別に、より厳重に管理する必要があります。

- オフラインでの保管: これらの情報をクラウド上やPCのメモ帳などに直接保存するのは、ハッキングのリスクがあり危険です。紙に書き出して物理的に保管するか、パスワード管理機能付きのUSBメモリなどに保存し、金庫などで厳重に管理しましょう。

- 共有方法の指定: エンディングノートや遺言書に、「パスワードを保管している場所」や「開示を依頼する専門家(弁護士など)」を記しておき、いざという時に家族がたどれるようにしておきます。

対策3:遺言書の作成

暗号資産を特定の誰かに相続させたい場合や、相続人間のトラブルを未然に防ぎたい場合には、遺言書の作成が有効です。

- 特定の相続人への指定: 「私の保有するビットコイン(Coincheck口座内)は、長男〇〇に相続させる」といった形で具体的に指定することで、遺産分割協議を経ずにスムーズな承継が可能になります。

- 遺言執行者の指定: 暗号資産に詳しい法律の専門家を「遺言執行者」に指定しておくことを強くお勧めします。遺言執行者は、相続人に代わって取引所との煩雑な手続きや、資産の移管・換価手続きを行う権限を持つため、ご遺族の負担を大幅に軽減できます。

対策4:専門家への生前相談

暗号資産の相続は、法律だけでなくITや税務の知識も必要となる複合的な問題です。ご自身の状況に合わせて最適な対策を講じるためには、暗号資産に精通した専門家へ生前から相談しておくことが賢明です。

対策5:家族への「最低限」の情報共有

最後に、技術的な対策と並行して、ご家族とのコミュニケーションも重要です。

「自分は暗号資産という財産を保有している」ということ、そして「もしもの時は、このエンディングノートを確認してほしい」ということだけでも伝えておきましょう。この一言があるだけで、ご遺族が途方に暮れるのを防ぐことができます。

相続が発生してしまったら?ご遺族が取るべき対応

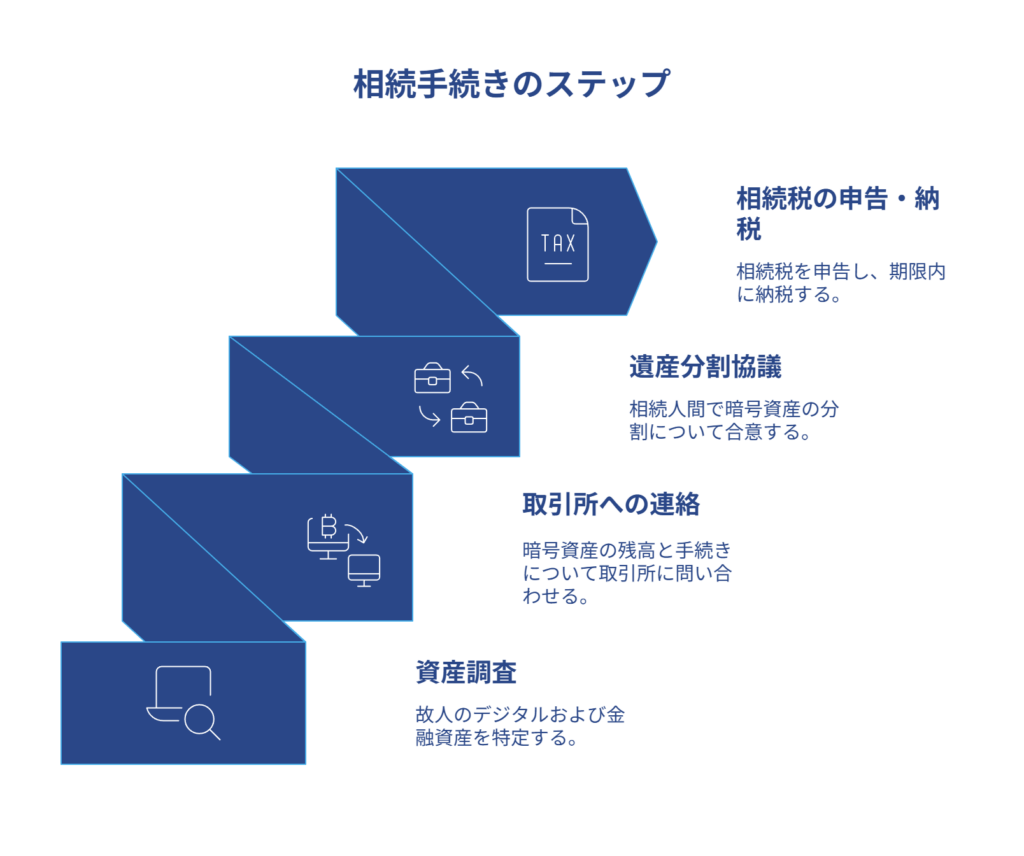

万が一、対策が不十分なまま相続が発生してしまった場合、ご遺族は以下のステップで冷静に対応することが求められます。

1.故人の資産調査: 故人のスマートフォン、PCのメール履歴やブックマーク、銀行通帳の入出金履歴などを調べ、暗号資産取引の痕跡を探します。

2.取引所への連絡: 取引所が特定できたら、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を揃えて連絡し、残高証明書の請求や相続手続きについて問い合わせます。

3.遺産分割協議: 相続人全員で、暗号資産を誰がどのように相続するかを話し合います。価格変動リスクを考慮し、現物で分けるか、換価して金銭で分けるかなどを決定します。

4.相続税の申告・納税: 相続税申告の対象となる場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ相続税の申告と納税を行う必要があります。

まとめ:暗号資産の相続は「準備」がすべて

暗号資産の相続は、そのデジタルで非中央集権的な性質から、従来の財産とは全く異なるアプローチが求められます。何の準備もしていなければ、ご自身が築いた大切な資産が、誰にも知られることなく、誰にも引き継がれることなく、永遠に失われてしまう可能性があります。

この記事でご紹介した対策は、決して難しいものではありません。ご自身の、そしてご家族の未来のために、「財産目録の作成」や「専門家への相談」といった第一歩を、ぜひ今日から踏み出しましょう。適切な準備こそが、暗号資産という新しい時代の財産を、確実かつ円満に次世代へつなぐ道となります。

|

LEGAL BASE行政書士事務所では、暗号資産(仮想通貨)の相続手続(払い戻し手続)もお受けいたします。 故人が、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)をお持ちであったが、手続き方法がわからない場合は、ご相談ください。 |

LEGAL BASE行政書士事務所|先を見据えた戦略を

https://www.office-open-base.jp/

Open base|note

https://note.com/openbase